브레스트(Brest), 프랑스 축구를 좋아한다면, 들어봤을 수 있다. 이강인이 있는 파리 생제르망(PSG)이 있는 1부리그인 리그앙(Ligue 1)에 브레스트(SB29)도 속해 있기 때문이다. 못 들어봤으면 말고. 사실 나도 프랑스 축구에는 크게 관심이 없었기에 축구 리그를 통해서라기보다는 기차 행선지로 많이 들어봤다. 나와 여자친구가 살던 라니옹까지 가려면 보통 브레스트행을 탔어야 했기에.

아무튼, 라니옹 근처 여행할 만한 곳은 나름 좀 다녀본 것 같아서, 브레스트는 뭐하는 곳일까 찾아봤었다. 그렇게 유명한 명소가 있는 것 같지도 않고, 사람들이 많이 가는 것 같지도 않다. 관광지는 아니라는 소리. 항구 도시, 프랑스 해군의 핵심 거점, 잠수함 기지, 항구와 조선업 위주, 제2차 세계대전의 주요 전장, 프랑스 해양 연구의 중심지, 국제 요트 및 항해 대회 개최, 뭐 이런 것들로 유명하단다. 그러니 구미가 좀 더 당겼다. 남들이 가지 않는 곳을 여행해 볼 수 있는 기회는 흔치 않으니까.

프랑스 최서단에는 무엇이 있을까? 브레스트라는 항구 도시가 있지! 그러면 그 브레스트에는 뭐가 있을까? 직접 가 보았다.

1. Brest 시내와 해양박물관에서 여행 예열

브레스트까지는 차를 끌고 갔다. 차가 없었으면 갈 생각을 안 했을 거다. 가면서 먹을 김밥도 싸 왔다. 국산 김이 아니라 그런지 옆구리가 다 터졌다. 김밥도 재료를 구하기 힘들어 꼬마김밥으로 쌌다. 윤기와 향을 위해 바른 참기름은 중국산인지 내가 알던 그 향이 아니다. 앙떼르마셰(Intermarché)였는지 르끌레흐(E. Leclerc)였는지 마트에서 겨자분도 팔길래 물에 개어 겨자소스도 만들었다.

그렇게 바리바리 싸 들고 도착했는데, 날씨가 너무 좋다. 역시 난 날씨 요정인가 보다.

금강산도 식후경이라고, 브레스트의 명물 Pont de Recouvrance 다리가 잘 보이는 자리에 잠시 주차하고 아점을 먹었다.

어떤 도시에 왔으면 가장 먼저 해야 하는 것은 그 도시와 친해지는 일이다. 친해지기 가장 좋은 방법 번화한 곳에 가서 수많은 사람들과 함께 걷는 것이다. 시내에서 멀지 않은 곳에 주차하고 거리로 나선다. 물론, 브레스트도 나름 도시이니 무료 주차장은 찾아보기 어렵다. 주차장 옆에 있는 결제 기계로 가서 어떤 주차 앱과 연동이 되나 살펴본 뒤 머물 시간을 대강 예측해 선결제했다. 시간이 넘어가도 문제는 없다. 넘어가기 전에 앱에서 추가 결제하면 되기 때문에.

골목골목을 지나 시내에 도착했다. 브레스트의 메인스트릿엔 트람이 다닌다. 그래서 도로에 트람로가 설치돼 있다. 차가 트람과 같이 다닐 수 있는 도로가 있고, 트람만 다닐 수 있는 부분도 있다. 저런 트람로가 바닥에 길게 파여 있는 곳에서는 운전이 쉽지 않다. 주차장에 가기 위해 다리를 건너왔는데, 다리 위에서는 트람과 차가 동일한 길에서 앞서거니 뒤서거니 달리는 신기한 경험도 했다.

여느 프랑스의 소도시와 비슷한 느낌이면서도 공기가 다르다. 항구 도시이기 때문에 바다가 근방에 있고, 도시 중심부의 공기마저 소금의 짠기를 머금고 있다. 가뜩이나 습한 해안 도시인데, 이날은 비까지 왔다. 그래도 한겨울이라 습한 느낌은 없었다.

브르타뉴는 여름, 겨울 할 것 없이 온화한 기후를 갖고 있어서인지, 분명 12월 말인 한겨울임에도 사람들의 옷차림이 가볍다. 길가로 늘어선 수많은 상점들, 여기저기 기웃거리며 구경도 했다.

프랑스만 그런지 다른 유럽 국가들도 그런지는 모르겠는데, 아무리 외진 곳에 있는 작은 도시를 가도 세대 분포가 좋다. 아이부터 어른, 노인까지 골고루 보인다. 그 점이 참 부럽다. 그만큼 작은 도시들조차 어지간한 인프라는 다 갖추고 있기 때문일 것이고, 프랑스인들에게 파리란 서울처럼 살기 좋은 곳이 아닌, 비싼 동시에 살기도 불편한 도시이기 때문일 것이다.

그리고 또 부러운 것 하나는 수많은 문화유산. 위에 올린 Église Saint Martin 성당(링크)도, 비록 고프로에 녹화된 영상 중 한 장면이긴 하지만, 도심 중앙에서 꽤 멋진 모습을 뽐내고 있었다. 근데 막상 구글 지도에 검색해 보니 리뷰가 3개밖에 없는, 그냥 동네 성당이다. 프랑스엔 이런 게 널려 있다. 얼마나 세계 여기저기서 삥을 뜯었길래…

이후 브레스트 해양박물관 (Musée National de la Marine)에 잠깐 들렀다. 브레스트 성(Château de Brest) 내부에 위치한 그리 크지 않은 박물관이다. 입장료는 인당 9유로.

내부에는 프랑스 해군의 역사, 조선 기술 발전의 역사, 해양 탐험을 하며 얻어온 유물들, 군함과 잠수함과 해군 무기 모델 등이 전시돼 있다. 영화 캐리비안의 해적을 좋아한다면 감흥은 있을 만한 것들이 있었다. 직접 보는 것이 의미 있기에 사진은 첨부하지 않겠다. 궁금하면 직접 가서 보시라.

갖가지 구경거리들도 있지만, 보다 중요한 건 이 해양박물관이 있는 성의 위치이다. 제2차 세계대전 당시 프랑스 해군의 전략적 요충지였고, 전쟁 중 파괴되었다가 복귀된 게 현재의 모습이라고. 그리고 바다 전망도 아름답다.

2. Les Ateliers des Capucins 복합문화센터

뭔 복합문화센터가 소제목 하나를 당당히 차지할까 싶을 수 있는데, 브레스트에서 가장 기억에 남는 곳이다.

Les Ateliers des Capucins(레자틀리에 데 카푸신, 링크), ‘카푸친 수도사들의 작업장’이란 뜻을 가진 이곳은, 과거 해군 조선소였다고 한다. 배를 만들고 수리도 하고, 뭐 그런 조선소 말이다. 해군에서 운용하는 배의 크기를 생각해 보면, 규모가 얼마나 컸을지 상상이 좀 갈까?

아무튼, 처음에는 강 너머에서 Téléphérique(케이블카)를 타고 가려고 했다. 브레스트에는 특이하게도 도시형 케이블카가 있는데, 프랑스 최초라고 한다. 뻥펠 강(La Penfeld) 위를 가로지르는 경로인데, 이게 시내와 Les Ateliers des Capucins을 바로 이어준다.

근데 주차하고 케이블카 타러 가 봤더니 날씨가 워낙 좋아서 운행을 안 했다. 그래서 그냥 차 타고 갔다.

주차는 당연히 유료. 그래도 규모가 워낙 큰 곳이라 주차장도 넓고 주차비도 저렴한 편이었다. 근데 이 나라는 어딜 가서 뭘 사도 주차지원 이런 게 없는 것 같다. 땅덩이도 넓은데 좀 그렇긴 하다.

바깥에도 꽤 큰 공터가 있길래 한 바퀴 산책하고 건물로 향했다. 밖에서 보기에는 과연 여기가 구글 리뷰 11,000개가 넘는 랜드마크가 맞나 싶다.

규모가 엄청나기는 하다. 위 사진에 찍힌 게 1/3 정도다. 날씨가 꾸리꾸리해서 더 그런지는 모르겠는데, 안에 뭐가 있어도 크게 기대는 안 되는 분위기였다. 안으로 들어가 보기 전까지는.

단층일 줄 알았는데, 한쪽 끝에 2층 공간도 있다. 사진을 찍은 뒤쪽 공간도 상당히 넓은데, 딱히 뭐가 없는 공터라 굳이 찍어 올리지는 않는다. 아무튼, 그 2층에서 찍은 전체 모습인데 개방감이 장난 없다. 여의도 더현대만하겠느냐만은 층고도 상당히 높고, 건물 전체의 길이가 어마무시하다.

외부를 통해 1층으로 내려갔는데, 0.5배 광각으로도 다 담을 수 없을 정도의 공간이 나왔다. 실내에서 자전거나 킥보드 타는 애들은 수도 없이 많고, 모여서 축구하는 무리도 여기저기 꽤 보인다. 한국에도 이런 광활한 실내 공간이 있었나? 나는 본 적이 없는 것 같다.

그렇다고 단순히 이런 공터 같은 공간만 있느냐 하면 그것도 아니다. 중간중간 음료나 간식을 파는 곳도 있고, 아이들을 위한 회전목마도 있고, 가족 단위로 앉아 쉴 수 있는 벤치도 마련되어 있다.

층고가 시원시원한 덕에 만들 수 있었을 실내 클라이밍장도 있다.

3-4층 높이의 도서관도 있다. 각 층마다 컨셉이나 용도도 다르다. 통유리로 막힌 방은 미팅이나 협업, 조별 과제에 딱일 것 같고, 독서실 칸막이가 달린 개인 좌석도 있다. 푹신한 소파가 있는 공간도 있어 쉬어 가기도 좋아 보인다. 코엑스의 별마당 도서관처럼 이쁘게 꾸며놓은 건 아니지만, 훨씬 실용적이고 효용 가치가 높을 것 같은 공간이다. 국립중앙도서관이 이런 느낌이었으면 대박이었을 것 같은데.. 이런 걸 벤치마킹 좀 했으면 좋겠다.

정말 색달랐고, 기억에 많이 남는 장소. 특히 브레스트 여행에서는 가장 기억에 남는다.

3. 브레스트에서 먹은 것들

프랑스에 꽤 오랜 기간 있다 보니 외식은 거의 안 하는데, 브레스트에서는 2박 3일 동안 두 번이나 외식을 했다. 한 번은 프랑스 레스토랑에서, 한 번은 인도 레스토랑에서.

첫날 저녁에 먹었던 프랑스식 저녁 식사. La Belle Epoque(링크)라는 식당이다. 정통 프랑스식 요리도 있고, 퓨전 요리도 있었다. 다양하게 먹었는데 음식 퀄리티가 전반적으로 나쁘지 않았다. 앙뜨레(에피타이저) – 쁠라(본식) – 디저트 이렇게 기본적인 코스로 먹으면 인당 30유로에서 40유로 정도 나오는 저렴하지도 않고 엄청 비싸지도 않은 식당인데, The Fork 앱을 보고 찾아갔었는지, 구글 지도를 보고 찾아갔었는지는 기억이 잘 안 난다. 아무튼, 리뷰는 781개에 평점도 4.7점으로 높은 편이다.

전반적으로 만족스러웠던 식사와 별개로, 직원 중 한 명이 블랙핑크 팬이었다. 한국인인지는 어떻게 알아본 건지, 억양으로 캐치한 건지는 모르겠는데, 블랙핑크 주제로 한참 수다 떨다가 주인아주머니한테 혼난 뒤 자제하는 모습이 귀여웠었다. 한류는 프랑스 최서단 브레스트까지 뻗쳐 있다.

두 번째 저녁은 인도 레스토랑 Le Kashmir(링크)에서 먹었다. 이날 시내에 오픈한 식당이 많지가 않았다. 17시에서 18시 사이, 유럽인들에게는 상당히 이른 저녁 시간에 방문했는데, 그 큰 가게에 손님이 우리밖에 없어서 뻘쭘했었다. 역시 The Fork 어플 보고 찾아갔던 곳.

인도 음식답게 탄두리 치킨은 향이 강했고, 쌀은 죄다 날아다녔으며, 소스들도 특색 있었다. 엄청나게 뛰어난 맛은 아니었지만, 양은 상당해서 배부르게 먹었다. 다음날 둘 다 탈 난 건 안 비밀. 뭐 때문인지는 모른다. 저 식당에서 먹은 음식 때문인지, 다른 것 때문인지조차도.

다 먹고 나갈 때쯤 보니 단체 손님 몇 파티가 몰려 들어왔는데, 아마 예약된 손님들이 아니었나 싶다. 아무튼 The Fork 어플 덕에 유럽치고는 저렴한 가격에 푸짐한 한 끼를 먹었다.

4. Brest 근교 렁데흐노(Landerneau)의 조명 축제

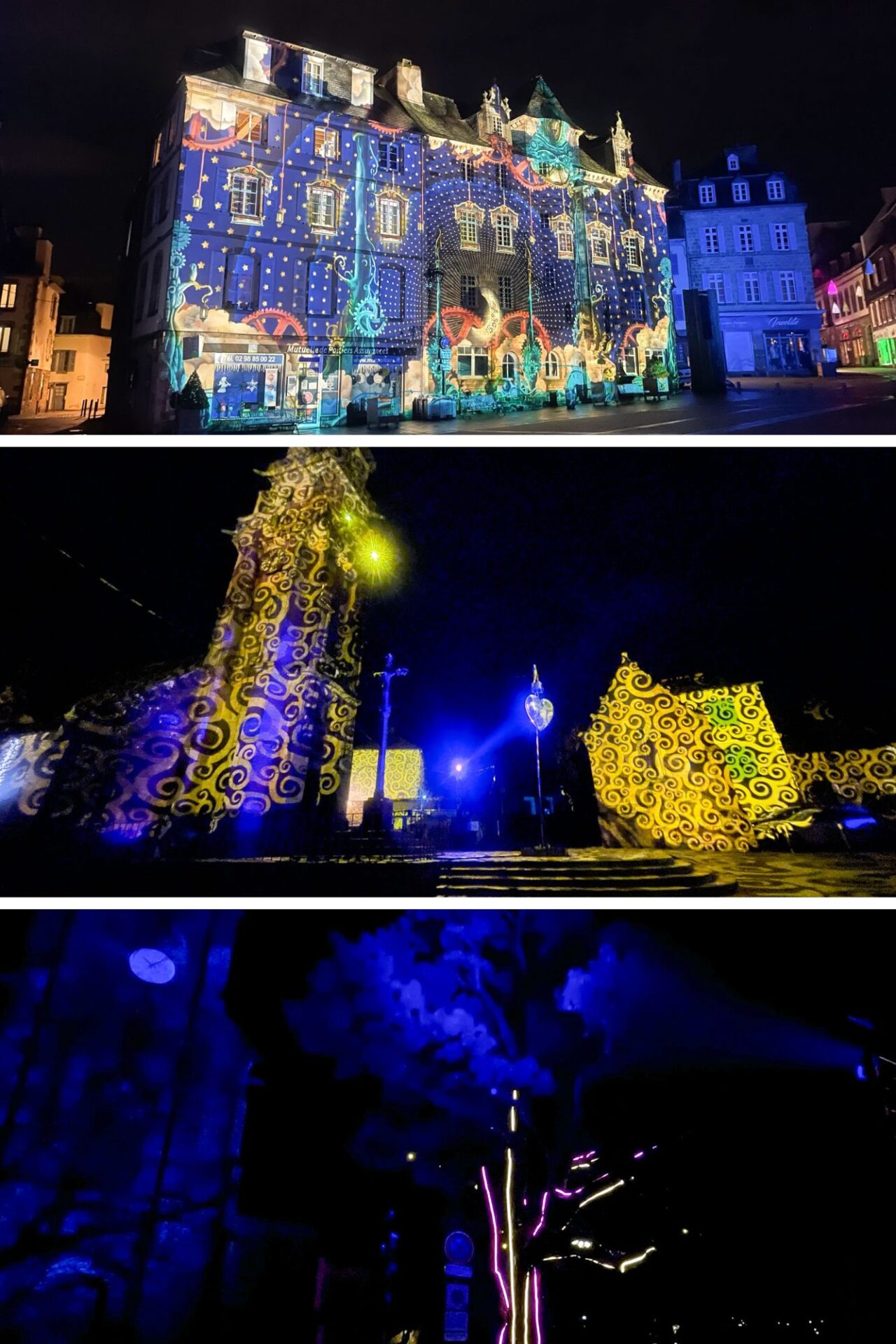

저녁 먹고 뭐할까 살펴보니 브레스트 근처 마을인 렁데흐노(Landerneau)라는 곳에서 하는 조명 축제가 눈에 띄었다. 바로 차 타고 직행. 20-30분 정도 걸린 듯하다. 브레스트 같은 도심은 아닌지라 무료 주차장이 넓게 있었다. 프랑스에서는 보기 드문 광경.

주차장에서 보이는 강가 주변의 건물들부터 형형색색의 조명들로 외관이 은은하게 빛나고 있었는데, 우리 말고 그 넓은 공간에 개미 한 마리도 안 보여서 좀 쫄렸다. 인류가 멸망한 도시에 우리 둘만 떨어진 그런 느낌이었달까?

그렇게 으스스하게 동네를 돌아다니며 발견한 것들은, 건물과 빛의 향연이었다.

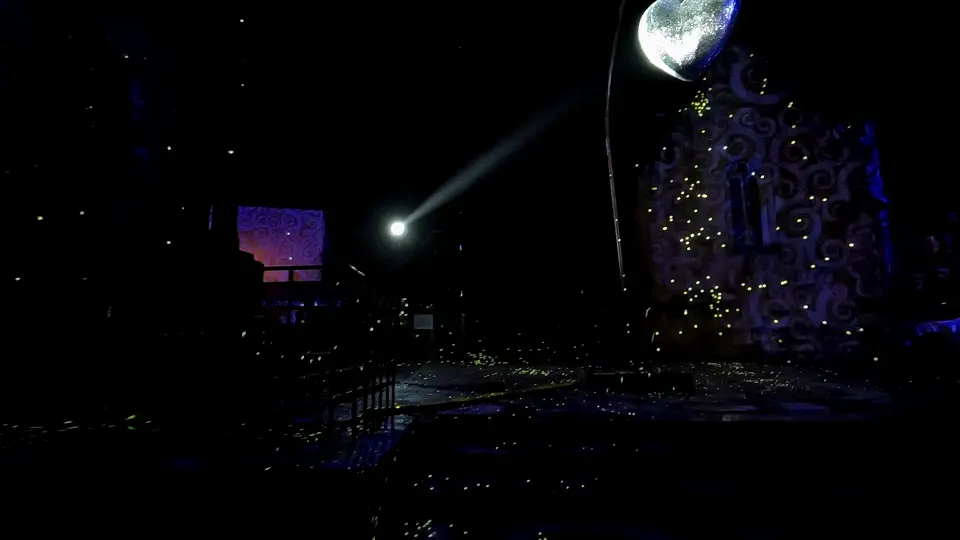

이게 참 밤인 데다 저조도 촬영에 쥐약인 고프로로 찍은 영상을 캡처까지 하는 바람에 사진 퀄리티가 그리 좋진 못하다. 파리 외곽의 숲에서 꽤 크게 하는 조명 축제도 가 봤고, 앵발리드 내에서 하는 레이저쇼라 해야 하나, 그런 것도 가 봤는데, 그런 것들보다 규모는 훨씬 작았지만, 분위기는 훨씬 좋았다. 우리 둘이 전세 낸 느낌이었기 때문에.

진짜, 구경하는 동안 마주친 사람은 다섯 손가락 안에 꼽는 것 같다.

움짤로 보니까 좀 짜치는 느낌인데… 노래방의 미러볼 수준이 아니었다. 흡사 우주를 유영하는 느낌? 인터스텔라의 조셉 쿠퍼, 그래비티의 산드라 블록이 된 것 같은 기분? 황홀 그 잡채였다.

아무튼, 진짜 좋았는데 움짤로는 표현이 안 되네…

모차르트 – 밤의 여왕의 아리아가 온 동네가 떠나갈 정도로 크게 울리는 와중에, 그 곡에 맞춰 조명이 움직인다. 역시 구경하는 사람은 우리뿐. 넋 놓고 한참 동안 봤다.

근데 진짜 사람들은 다 어디로 증발한 걸까 궁금해질 찰나, 의문이 풀렸다.

한 골목을 지나가는데, 엄청 넓은 음식점 하나가 시끌벅적하더라. Le Comptoir de Landerneau – Restaurant Landerneau라는 Brasserie 캐주얼 레스토랑이었는데, 온 동네 사람들이 다 이 가게 안에 쑤셔 박혀 있는 것 같았다.

이날이 12월 31일 아니면 1월 1일이었다.

4. 마치며,

파리처럼 화려한 중세 느낌의 도시도 좋아하고, 런던처럼 모던한 도시도 좋아한다. 포르투같이 아기자기한 도시도, 바르셀로나처럼 열정이 넘치는 도시도 모두 좋아한다. 그곳들을 싫어할 사람이 얼마나 있을까. 그래서 그런 곳들은 언제나 어느 때나, 성수기 비수기를 가리지 않고 인산인해다.

그래서 반대급부인 소도시로의 여행이 매력적으로 다가온다. 추석이나 설 연휴 때가 되면 한국인지 유럽인지 알 수가 없는 그런 대도시들 말고, 아시안이라고는 눈 크게 뜨고 찾아야 겨우 몇 명 볼까 말까 한 소도시들, 독특한 매력이 있다.

브레스트는 한국으로 치면 울산 느낌에 가깝지 않나 싶다. 물론 울산을 가 보지는 않았다. 관광할 것도 없는데 뭐 하러 감?

그런 의미에서 브레스트는 울산과 비슷하다. 뭘 할지도 안 정하고 무턱대고 출발했고, 발길이 닿는 곳으로 걸음을 내디뎠다. 그래서 더 기억에 남는다. 그 한순간 한순간에 의미가 부여된다.

재미있는 경험이었다.